資訊人院刊-教師專訪【蔡孟勳老師:準備與持續學習是成功的基礎】

- Published on

- Author

- 張怡婷

文 / 胡翔祐

「我從來不覺得自己特別聰明,但只要下定決心要做好一件事,就會很認真去拼。」國立陽明交通大學資訊工程系蔡孟勳教授這麼形容自己。從國中懵懵懂懂的少年,到如今不但投身教育與研究,更成為獲得多項教學獎項的學者,他的人生軌跡,是不斷自我挑戰、學習與成長的故事。

一堂英文課開始的轉折

蔡孟勳教授的學業並非一路順遂,國中時,他對念書興趣缺缺,課餘時間更愛打球與玩電腦,直到國三那年,一位英文老師徹底改變了他的人生方向。那次段考他考了全班第一,但老師卻拿出另一班的成績單,沒想到竟然有超過十個以上的同學考得比他高分!這不但激起了蔡孟勳的好勝心,也成為了奮發向學的契機。

從那時起,他開始預習功課、熬夜苦讀,只為追上那個「更好的自己」。高中時,老師在黑板上寫下「凡事豫則立,不豫則廢」,這句話不但成了他的座右銘,也奠定了他日後對學習的態度——凡事提早準備,從不怠慢。

被交大感動 從學生到老師的回歸

蔡孟勳老師與交通大學的緣分始於升高二那年參加的交大資工營,那年剛好赫赫有名的世紀強颱——賀伯颱風來襲,他雖淋雨感冒,卻受到隊輔細心照顧,讓他對交大留下深刻印象,並立下:「我一定要念這裡。」的心願,於是交大資工成為他的唯一志願,而最後也真的從學士一路念到博士,更在之後回到母校任教。

求學期間,蔡孟勳老師曾擔任系學會長,更甚至是資工營的「五朝元老」,任內籌辦了全國大資盃體育賽事等大型活動,蔡孟勳教授表示:「即便辦完後幾乎只剩半條命,但那段經歷讓我學會如何與人溝通、帶領團隊,也培養了他日後對教育與組織的熱忱。」

對知識的好奇與研究的執著

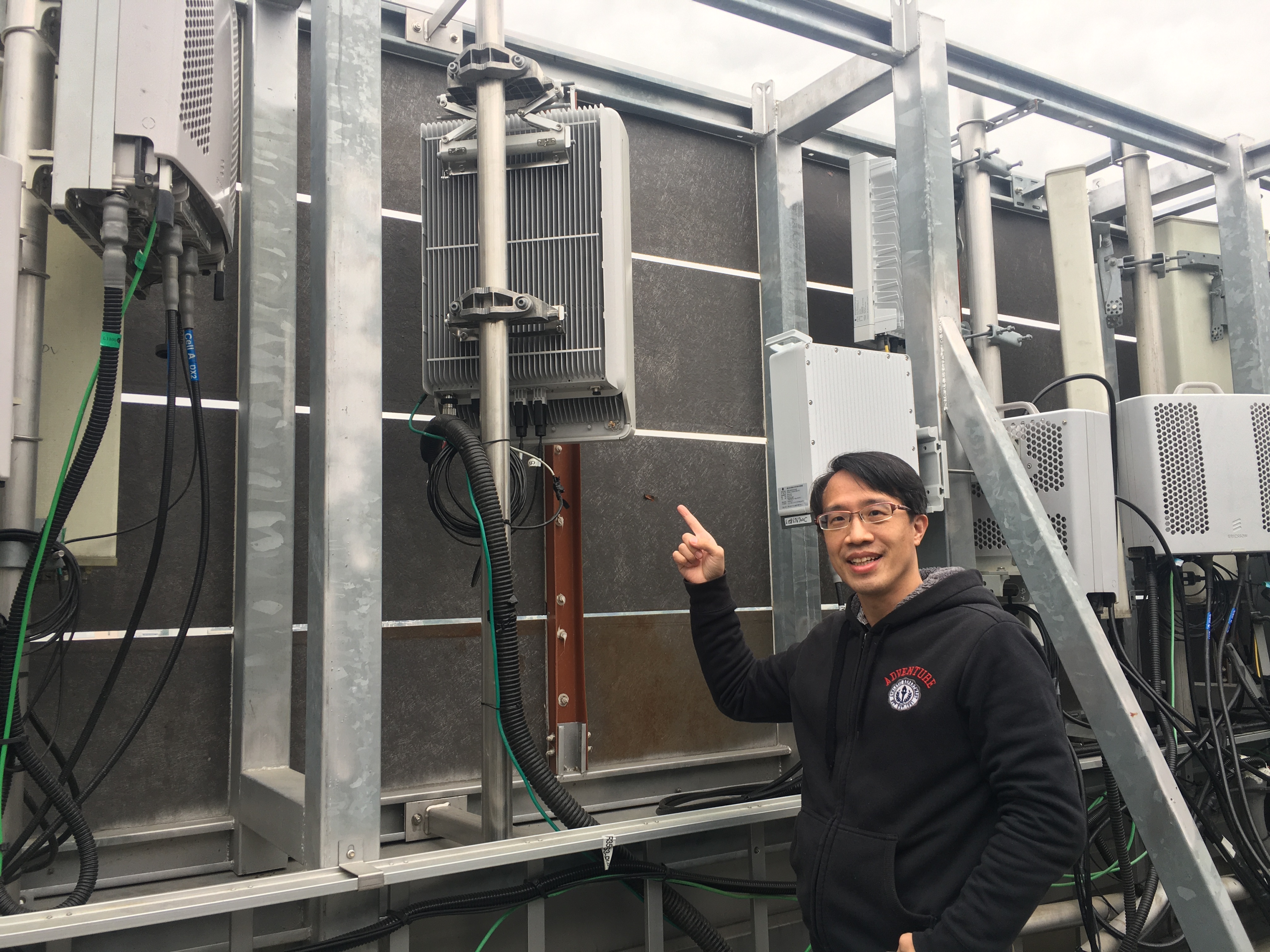

1998年台灣正式進入行動通訊時代,遠傳電信GSM開台,剛進大學的蔡孟勳老師被這項新技術深深吸引。「我很好奇,電話怎麼能帶著走?」他說。從大一開始,他就旁聽研究所課程,深入了解行動通訊的奧秘,碩博士論文主題一路從3G做到4G。後來在成功大學任教期間,他投入5G與物聯網領域研究,關注網路省電、軟體定義網路(SDN)與網路功能虛擬化(NFV)等議題,他的研究成果已有十多篇論文刊登於 IEEE 頂級期刊,且有六篇論文獲得最佳會議論文獎,而他的動力始終如一:「好奇心。研究最有趣的地方,就是它和生活息息相關。」

教學 是一場「自我探索」

2010年起蔡孟勳老師走上教學之路,他始終堅信「師父領進門,修行在個人」,在他的課堂上,不點名、不填鴨,取而代之的是四週一份、一份寫四週的艱難作業。對他來說,老師的角色是引導學生看到「全貌」(big picture),讓他們自己找到熱情與方向。

在研究室裡,他也不替學生設定題目,「學生該為自己的研究負責。」他笑說,常有研究生問他該做什麼題目、做到什麼程度才能畢業,他總反問:「那你想做什麼?」「你覺得自己做得夠好了嗎?」他相信,唯有學生主動思考、培養自我管理與責任感,才能在學術道路上真正成長。

成大歲月與榮耀

在成大任教期間,蔡孟勳教授多次獲得「教學優良教師」與「教學傑出教師」獎項,2014與2019年更拿下「成功大學教學傑出教師獎(前1%)」殊榮。這些肯定不僅來自課堂上的創意與投入,更來自他對學生真誠的關懷。他常說:「當工程師,世界上只會多幾十萬行程式碼;但當老師,或許能在學生最無助的時候拉他一把。」正是這份信念,讓他在教學的每一個細節上傾注心力。

給交大資工學弟妹的話

重返母校後,蔡孟勳老師寄語交大資工的學生:「你們都曾是同儕中的前5%,應該把自己定位成『領導者』。」他強調,除了專業知識,更要培養表達能力、溝通協調力與終身學習的態度。而最重要的,是「正直與責任感」。他鼓勵學生不要害怕犯錯,「真正的自信不是『我一定做得到』,而是『我已經準備好了,就算失敗也不怕』。」對他來說,失敗只是學習的一部分,「換個角度看同一件事,就會有不同的感受。」

一以貫之的精神

無論是學生時期預習課本的習慣,或教學中強調的自主學習,蔡孟勳老師的人生哲學始終圍繞著「凡事豫則立,不豫則廢」這句話,他深信準備與持續學習永遠是成功的基礎,也希望能將這份信念傳遞給下一代。

如今,牆上貼滿學生的卡片與感謝信,正是他多年教學生涯的最佳見證,蔡孟勳教授笑說:「教學不是一份工作,而是一種責任。」在資訊科技日新月異的時代,他用行動詮釋了一個老師的初心——拉一把、點一盞燈,照亮學生前行的路。